Il corso presenta le principali teorie e scuole di pensiero dell’antropologia inserendole nel contesto socio-politico in cui sono maturate, problematizzando la nozione di differenza e la costruzione storica dell’interesse etnografico. Verranno esaminate le correnti evoluzioniste (Tylor, Morgan), il diffusionismo, il particolarismo storico di Boas, le prime esperienze di ricerca sul campo, la scuola sociologica francese (Durkheim, Mauss), l’antropologia culturale americana (Kroeber, Benedict, Mead), l’antropologia funzionalista britannica (Malinowski, Radcliffe-Brown), e le sue evoluzioni critiche (Leach, Gluckman), lo strutturalismo (Lévi-Strauss), l’antropologia marxista, l’antropologia in Italia, l’antropologia post-moderna e le istanze più recenti sulle ontologie native.

Una parte del corso approfondirà il rapporto tra antropologia e storia attraverso la nozione di credenza. In particolare le lezioni si soffermeranno sulla razionalità e i sistemi di credenze riguardo la costruzione del corpo e della malattia e sul ruolo della dimensione storica e coloniale nella definizione di questi, sulla logica simbolica e le implicazioni sociali e culturali.

In particolare si discuteranno estesamente i seguenti temi: principali scuole del pensiero antropologico in prospettiva storica e critica (4 CFU), concetti fondamentali della teoria antropologica (2 CFU), il rapporto tra antropologia e storia attraverso la nozione di credenza con presentazione dei testi in programma di esame (3 CFU).

Sebbene la frequenza non sia obbligatoria, durante lo svolgimento del corso è particolarmente valorizzata la partecipazione delle/degli studenti attraverso considerazioni critiche a partire da casi specifici e dalla letteratura in oggetto. Le lezioni saranno svolte in presenza, in italiano. Le lezioni frontali saranno intervallate da discussioni collegiali in modo da favorire la partecipazione di tutte/i, anche attraverso saggi distribuiti in classe da leggere e commentare assieme. L’esposizione dei singoli saggi e la partecipazione in classe rappresentano un primo momento di valutazione che contribuirà al giudizio formulato in sede di esame orale finale, nella misura del 30 %.

1) Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia, Bologna, Zanichelli, 1991 [ed edizioni successive].

2) Un testo a scelta tra i seguenti:

Bellagamba, A., L'Africa e la stregoneria. Saggio di antropologia storica, Roma-Bari, Laterza, 2008.

Evans-Pritchard, E., Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, Milano, Raffaello Cortina, 2002.

De Martino, E. 2023, La terra del rimorso, Torino, Einaudi.

Douglas, M., Purezza e pericolo, Bologna, Il Mulino, 1996.

Quaranta, I. Corpo, potere e malattia. Antropologia e Aids nei Grassfields del Camerun, Roma, Meltemi, 2006.

Taussig, M. T., Il diavolo e il feticismo della merce, Bologna, Derive Approdi, 2017.

3) 5 saggi/capitoli a scelta (a disposizione delle e degli studenti su moodle) di cui uno o due saranno presentati dal/dalla frequentante e discussi collegialmente a lezione (5 essays/chapters of your choice, available on moodle, one or two of which will be presented by the student and discussed collectively in class):

Comba, E., 2008, "I Bororo e i pappagalli" (pp. 54-65), in Antropologia delle religioni. Un’introduzione, Roma-Bari, Laterza.

Douglas, M., Purezza e pericolo, Bologna, Il Mulino, 1996. (cap. IV Miracoli e magia).

Das V., 2000, “Il discorso antropologico sull’India. La ragione e l’altro”, in Borofsky R. (a cura di) L’antropologia culturale oggi, Roma, Meltemi.

Engelke, M., Pensare come un antropologo, Torino, Einaudi, 2017 (cap. 8: “Ragione”).

Ginzburg, C., Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2015. (Cap. 15: “Streghe e sciamani”).

Hertzfeld, M. : “Cosmologie” in Allovio S., Ciabarri L., Mangiameli G. (a cura di), Antropologia Culturale. I temi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina, 2017.

Kendall, L. “Le sciamane coreane e gli spiriti del capitalismo” in Sapelli, G. (a cura di), Antropologia della globalizzazione, Milano, Bruno Mondadori 2002.

Kilani M., “Lévi-Strauss e l’antropologia strutturale. Un pensiero all’opera”, in Antropologia. Un’introduzione, Bari, Dedalo Edizioni, 2002, pp. 251-266.

Kohn, E. “Come sognano i cani: le nature amazzoniche e la politica dell’interazione tra specie” in Brigati e Gamberi, Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, Macerata, Quodlibet, 2019.

Laidlaw, J. “Interpretive Cultural Anthropology: Geertz and his ‘Writing-Culture’ Critics” in Candea M., Schools and Styles of Anthropological Theory, New York, Routledge, 2018.

Lévi-Strauss, C., Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore,1967. (Cap. IX: "Lo stregone e la sua magia").

Lévi-Strauss, C., Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, Einaudi 1979, (“Diversità delle culture” pp. 100-121).

Nerici, G. “‘Non dirlo in giro’. Occulto, segreto e indicibile tra i Sami della Norvegia”, Rivista di Antropologia contemporanea, 2/2020 (a cura di M. Aria).

Pavanello, M. “Schiavitù e stregoneria in Africa tra non-detto, indicibile e occulto”, Rivista di Antropologia contemporanea, 2/2020 (a cura di M. Aria).

Sahlins M., “L’etnografia nel contesto storico del mondo moderno” in Borofsky R. (a cura di) L’antropologia culturale oggi, Roma, Meltemi, 2000.

Stocking, G., “Boas e il concetto di cultura”, in Stocking G., Razza, cultura, evoluzione. Saggi di storia dell’antropologia, Milano, Il Saggiatore, 1985, pp. 257-298.

Stocking, G. “Matthew Arnold, E.B. Tylor e gli usi di una invenzione”, in Stocking G., Razza, cultura, evoluzione. Saggi di storia dell’antropologia, Milano, Il Saggiatore, 1985, pp.117-140.

Viveiros de Castro E. 2019, “Il nativo relativo”, in Brigati R. e Gamberi V., Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, Macerata, Quodlibet, 2019.

Zimbalist Rosaldo M., "Usi ed abusi dell'antropologia", in nuova DWF, n.15, 1981, pp. 61-87.

Gli studenti non frequentati dovranno aggiungere:

Kilani, M., L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico, Bari, Edizioni Dedalo, 2015 (solo le pagine da 19 a 155).

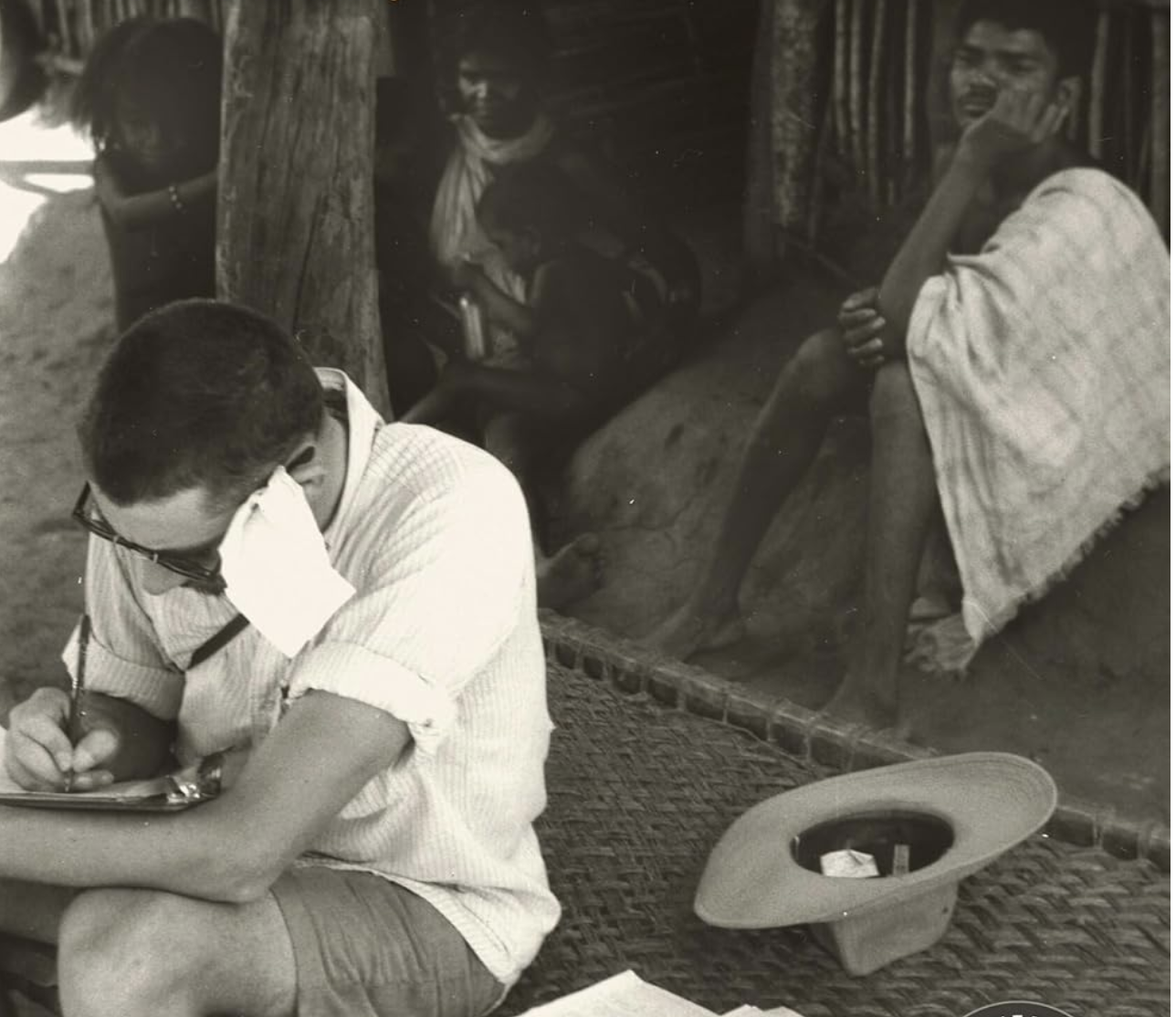

L’insegnamento si configura come un’introduzione all’etnografia in quanto pratica e teoria della descrizione dei fenomeni sociali e culturali. Una prima parte verterà sulla ricerca sul campo attraverso una disamina storica dei metodi e della riflessione su essi: dalla stagione delle spedizioni, all’osservazione partecipante, alle forme più recenti e innovative (4 CFU). Una seconda parte si concentrerà sull’etnografia analizzando le strategie propriamente narrative messe in campo dalle scienze umane e sociali, dunque fornendo consapevolezza critica attorno alle retoriche discorsive e alla scrittura etnografica (2 CFU). Particolare attenzione sarà rivolta alla costruzione della domanda di ricerca, all’individuazione dell’oggetto di analisi, alla costruzione empirica della ricerca, al ruolo, etica e alla relazione con gli informatori (3 CFU). Verranno svolte letture e presentazioni in classe di brani di etnografie scritte in diversi tempi disciplinari e storici, alcune monografie classiche e testi più recenti, in modo da conoscere direttamente le opere e avere una prospettiva delle potenzialità dell’approccio. L’approccio etnografico, infatti, è sempre più utilizzato da varie discipline e in diversi contesti organizzativi e pertanto le riflessioni epistemologiche, metodologiche ed etiche, maturate in antropologia culturale, consentiranno un’acquisizione di contenuti disciplinari puntuali e la collocazione in dibattiti più ampi delle scienze sociali.

Durante lo svolgimento del corso (la cui frequentazione è facoltativa) è particolarmente benvenuta la partecipazione degli studenti che attraverso attività di lettura, confronto con esperienze di ricerca su oggetti diversi acquisiranno, al contempo, competenze sulla tecnica di ricerca e capacità di argomentazione critica, basandosi sullo studio di casi specifici e della letteratura in oggetto. Per questa ragione si prevede che le lezioni frontali siano intervallate da discussioni collegiali e guidate. L’esposizione dei singoli saggi e la partecipazione in classe rappresentano un primo momento di valutazione (20%) che contribuirà al giudizio formulato in sede di esame finale (80%). Il corso prevede in particolare, la partecipazione attiva ad alcuni seminari tenuti da antropologi che presenteranno e discuteranno le loro ricerche ed esperienze di campo.

Le lezioni si terranno in presenza, in italiano.

1) Geertz, C. Opere e vite. L’antropologo come autore, 1990.

2) I seguenti saggi che verranno messi a disposizione dai docenti su moodle (the following essays to be found on moodle):

1) Aria M. 2007, “Camminare sul Marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie”, in Gallini, C., Satta G. (a cura di) Incontri etnografici. Processi cognitivi e relazionali nella ricerca sul campo, Meltemi.

2) Benedict R. 2010 [1934] Modelli di Cultura, Cap 5 Laterza, pp. 135-175.

3) Evans-Pritchard, E. E. 1940, I Nuer. Un'anarchia ordinata, Franco Angeli, pp. 39-49.

4) Lévi-Strauss, C. 1955 [1988], Tristi tropici cap. 38, Mondadori, pp. 418-430.

5) Malinowski B. 2009 [1922] “Introduzione a Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva”, in Cappelletto F. (a cura di) Vivere l’etnografia, SEID.

6) Piasere L. 2009, “L’etnografia come esperienza”, in Cappelletto F. (a cura di) Vivere l’etnografia, SEID.

7) Satta G. 2007, “I dati etnografici tra dono e scambio: note su proprietà, controllo e uso delle informazioni etnografiche” in Gallini, C., Satta G. (a cura di) Incontri etnografici. Processi cognitivi e relazionali nella ricerca sul campo, Meltemi.

8) Schramm K. 2009, “ ‘Voi ce l’avrete sempre la vostra storia. Giù le mani dalla nostra!’ Dell’essere respinti sul campo” in Cappelletto F. (a cura di) Vivere l’etnografia, SEID.

3) Più un testo a scelta tra i seguenti (one text to be chosen among the following titles):

Bourgois, P., 2005, Cercando rispetto. Drug economy e cultura di strada, Derive Approdi.

Clifford J. e Marcus G. (a cura di) 2016, Scrivere le Culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Meltemi.

Course, Magnus, 2025, Tre modi di fallire. Viaggi attraverso il Cile Mapuche, Ed.It Press.

Griaule, M., 2002, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmeli, Bollati Boringhieri.

Gribaldo A., 2021, Unexpected Subjects. Intimate Partner Violence, Testimony, and the Law, Chicago, Hau Books.

Malinowski, B. 2011, Argonauti del Pacifico Occidentale, Bollati Boringhieri (Solo primo volume).

Mead M., 2007, L’adolescenza a Samoa, Giunti.

Palumbo B., 2020. Lo sguardo inquieto. L’etnografia tra scienza e narrazione, Marietti.

Shostack, M., 2017, Nisa. La vita e le parole di una donna !Kung, Roma, Meltemi.

Tsing Lowenhaupt, A. 2021, Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, Rovereto, Keller.

- Docente: Stefano BONI

- Docente: Alessandra Margherita Matilde GRIBALDO